毎月の行事

ちょっと歩こう秋穂八十八ヶ所

秋穂八十八ヶ所霊場を、毎月21日に巡拝しています。全行程を16回に分けて巡り(1巡)、般若心経をお唱えしながら、歩いてお参りします。

- 集合・解散は現地です。

- 参加をご希望の方は、下記の予定表をご確認の上、直接現地にお越しください。

この巡拝は、2005年9月の第1回から2025年11月の第237回まで、一度も休むことなく継続されています。

詳細については、先達(せんだつ)である岡田弘昭氏のブログ「ちょっと歩こう秋穂八十八ヶ所」をご覧ください。

(外部サイト)

ちょっと歩こう秋穂八十八ヶ所(17巡目)

(令和7年8月~令和8年11月)

改定 2025年8月21日

- 集合時間

- 13時

- 令和8年1月

- 仁光寺(86番)に各自で集合〔川土手に駐車〕

- 3ヶ所 86・85・84番をお参り

- 2月

- 草山公園入口(50番)に各自で集合

- 7ヶ所 50・20・19・16・47・13・14番をお参り

- 3月

- 水産種苗センター海岸に各自で集合

- 4ヶ所 23・22・21・81番をお参り

- 4月

- 朝日山駐車場に集合

- 4ヶ所 58・69・54・64番をお参り

- 5月

- 大海らんらんドームに各自で集合

- 2ヶ所 30・12番をお参り

- 6月

- 天田の公園に各自で集合

- 7ヶ所 6・7・8・9・4・5・10番をお参り

- 7月

- 朝日山駐車場に集合

- 7ヶ所 56・55・72・60・63・62・61番をお参り

- 8月

- 二島グレンプラザやまぐちに各自で集合

- 6ヶ所 74・75・76・77・78・79番をお参り

- 9月

- 黒潟公会堂(53番)に各自で集合

- 6ヶ所 53・52・3・32・40・49番をお参り

- 10月

- 二島公会堂に集合

- 4ヶ所 59・65・66・67番をお参り

- 11月

- 朝日山駐車場に集合

- 5ヶ所 73・71・68・70・57番をお参り

- 令和7年8月

- 正八幡宮に各自で集合

- 3ヶ所 1・88・87番をお参り

- 9月

- 秋穂の八坂神社に各自で集合

- 10ヶ所 29・41・33・27・34・35・36・31・26・25番をお参り

- 10月

- 岩屋山に各自で集合

- 3ヶ所 83・82・80番をお参り

- 11月

- 秋穂コミニテイーセンターに各自で集合

- 7ヶ所 28・17・18・24・37・38・39番をお参り

- 12月

- 長徳寺駐車場に各自で集合

- 10ヶ所 2・43・44・45・15・46・48・51・11・42番をお参り

金剛流御詠歌教室

お稽古は月3回です(日程はカレンダーをご覧ください)。

福楽寺の原田淨覚先生にご指導いただき、日々お稽古に励んでいます。

真照院の行事では、毎回その行事にふさわしいご詠歌を奉納しています。

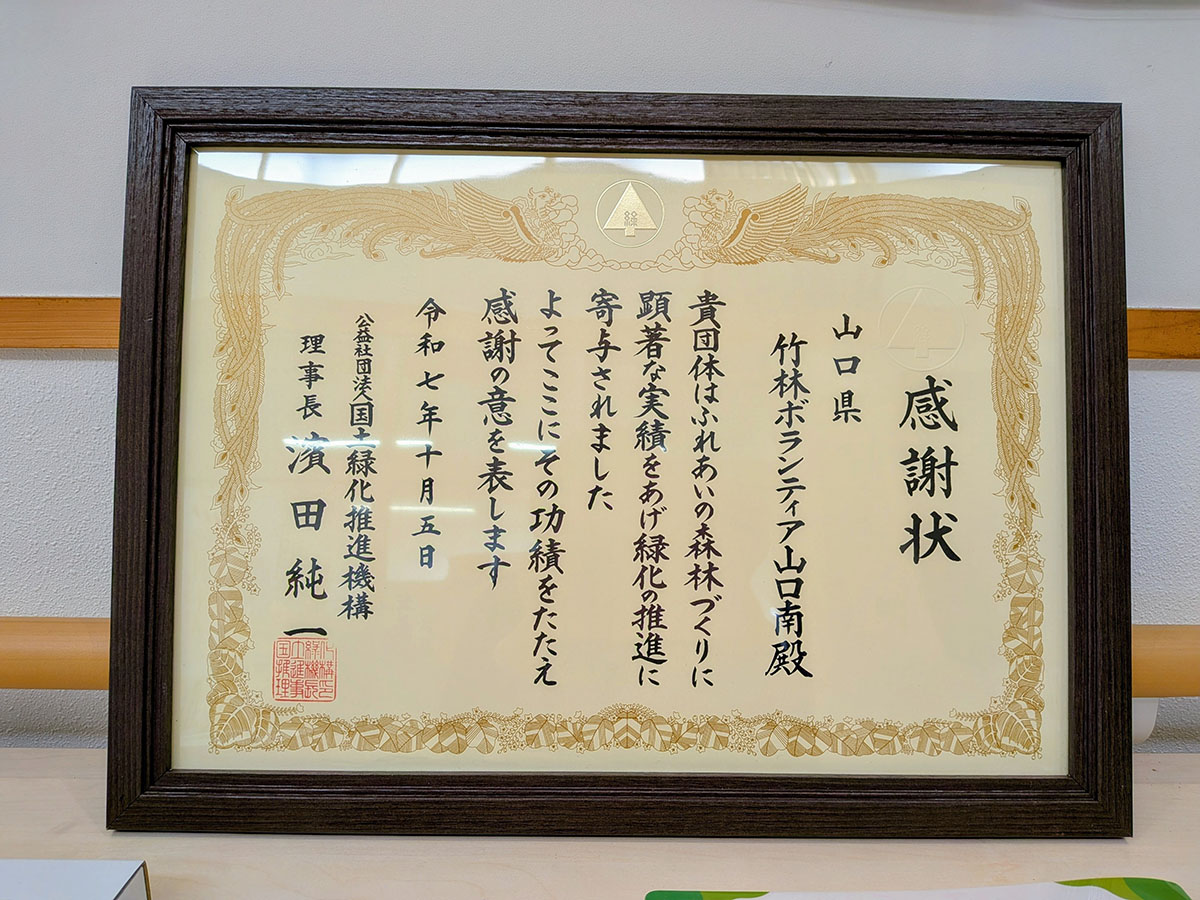

竹林ボランティア山口南

- 活動日

- 毎月第1、第3日曜日 9:00~12:00

- 活動場所

- 真照院(しんしょういん)を拠点に、秋穂二島の里山の整備を行っています

当ボランティアの活動が評価され、「みやぎ2025 全国育樹祭」にて感謝状をいただきました。

年間行事予定

| 月日 | 行事 |

|---|---|

| 1月1日 | 元旦 初日の出 |

| 2月3日 | 節分会 星祭 |

| 3月21日 | 春彼岸会 |

| 3月中旬 | 土砂加持法要 |

| 4月24日・25日 (旧暦 3月20日、21日) |

お大師参り |

| 7月中旬 | 開山忌 |

| 8月13日 | 千燈夜 |

| 8月16日 | お盆 |

| 9月21日 | 秋の彼岸 秋季彼岸会 |

| 12月13日 | 二十三夜 |

| 12月31日 | 大晦日 除夜の鐘 |

元旦 初日の出

たくさんの人が朝日山に初日の出を拝みに参られます。

節分会・星祭

節分(せつぶん)

節分とは、立春の前日にあたります。

古来より、季節の変わり目には邪気が入りやすいとされており、当院ではこの日に邪気を払い、皆様の無病息災を願う行事を行います。

星祭(ほしまつり/星供養)

人は皆、生まれた年の星(本命星)に属し、その星によって運命が支配されると考えられています。 また、その年ごとに巡ってくる星(当年星)が、一年の吉凶を左右するとされています。

一年の区切りである節分に星の巡りが変わるとされることから、この大切な節目に星の巡りを整えるための星祭(星供養)を行います。

真照院では、供養の後、一年の安寧を願ってご祈祷いたしましたお札を授与いたします。

供養の後は、福を呼ぶお楽しみタイム

厳粛な節分会・星祭の供養を終えた後は、皆様お待ちかねのお楽しみタイムをご用意しております。 霊明殿のホールに福が盛大に舞い降りますので、ぜひご参加ください。

春彼岸会

春分の日を中日とする前後3日間、合計7日間が春彼岸の期間です。

この期間は、ご先祖様への供養をおこなう大切な時期とされています。

真照院では、春彼岸のの中日に「春彼岸会」を執り行います。

霊明殿の各家の位牌壇には、春の彼岸の伝統的なお供え物である「ぼた餅」がお供えされますとされています。

土砂加持法要・施餓鬼法要

土砂加持法要は、故人やご先祖様、お墓を供養するために土砂を加持する仏教の重要な儀式です。

光明真言をお唱えしながら土砂に故人への祈りを込め、加持いたします。 この加持された土砂は、ご参拝の皆様にお配りしております。

また、真照院では、土砂加持法要と合わせて施餓鬼供養も執り行います。

お大師まいり

- 日時

- 旧暦の3月20日、21日

四国八十八ヶ所に次ぐ古い歴史で知られる秋穂八十八ヶ所は、山口市の秋穂地区と隣接する秋穂二島地区を中心に札所がおかれる伝統ある霊場です。

秋穂お大師参りは、弘法大師が高野山に入定された旧暦の3月21日(ご命日)にちなんで行われ、旧暦の3月20日、21日は、各札所においてお接待等が催されます。

海山の自然を楽しみながら参拝し、地域の方とのご縁を結ぶことができます。

真照院には、54番札所、58番札所、64番札所、69番札所があります。

大師堂の前で、お接待しています。

開山忌・施餓鬼供養

※ 音声が流れますので、音量にご注意ください。

開山忌法要は、朝日山の開山僧の追善(亡き人を偲び善行を積む仏事)とその德を顕彰することを目的として執り行われます。

真照院では、開山忌に合わせて、施餓鬼供養も執り行います。

千燈夜(せんとうや)

8月13日 お盆の迎え火

霊明殿の前にたくさんの燈明がともされます

お盆供養

- 時間

- 午後7時より

厳粛にお盆供養を執り行います。檀家各家のお名前を読み上げ、その家に縁のある御霊(みたま)を丁重にご供養いたします。

本堂、霊明殿ともに、蓮とほおずきで美しく飾られ、お浄土の世界が広がります。

多くのお参りの皆様が、お帰りになったご先祖様、そしてご縁のある御霊とご一緒に、静かに時を過ごすお盆でございます。心よりお待ちしております。

お盆(西日本では8月13日~16日)

お盆(おぼん)とは、ご先祖様の霊(精霊)をお迎えし、供養するための仏教行事です。

日本では、亡くなった人の霊が一時的にこの世に戻ってくるとされ、家族みんなで「おかえりなさい」「ありがとう」という気持ちを込めて供養します。

お墓参りや仏壇のお参り、盆提灯を飾ったり、故人の好きだったものをお供えしたりして、家族や親戚が集まる大切な時間です。

お盆の起源は、仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」という行事にさかのぼります。

これは、釈迦の弟子である目連尊者(もくれんそんじゃ)が、亡き母が地獄で苦しんでいることを知り、供養をすることで救われたという逸話に基づいています。

この故事から「先祖を供養することが大切」とされ、日本では奈良時代から「盂蘭盆会」が行われるようになりました。やがて仏教と日本古来の祖霊信仰が融合し、現在の「お盆」という形になったのです。

お盆は、仏教の盂蘭盆会と日本の祖霊信仰が融合して生まれた、日本人にとって非常に大切な年中行事なのです。

秋の彼岸

9月23日の秋分の日は、太陽が真東から昇り、真西に沈む日です 。こは、私たちが住む現世(此岸)と、悟りの世界である来世(彼岸)が最も近くなり、ご先祖様や故人の魂に想いが届きやすいとされています。

秋分の日を挟んだ1週間は、ご先祖様や故人の魂に感謝の気持ちを伝え、供養する期間です。

また、秋のお彼岸には、秋の七草の一つである「萩(はぎ)」の花にちなんで名付けられたおはぎを、故人へのお供え物とし、私たちもいただきます 。小豆の赤い色には邪気を払う魔除けの意味があり、故人の魂を災難から守るという願いが込められています。

霊明殿の各家の位牌壇にもおはぎがお供えされています。

秋彼岸会

9月23日、秋分の日は秋彼岸の中日にあたります。

秋分の日は、太陽が真東から昇り、真西に沈むため、西にあるとされるあの世(彼岸)に最も近づく日とされています。

この日に、ご先祖様や故人様に思いを馳せ、供養いたしました。

霊明殿には壺入れした萩の花。

季節は秋です。

※ 音声が流れますので、音量にご注意ください。

※ 音声が流れますので、音量にご注意ください。

二十三夜(にじゅうさんや)

二十三夜とは、旧暦の23日夜のことです。この夜、月の出を待って(月待ち)会食や余興を行う祭事が行われ、「月待ちをすると願いが叶う」という俗言が伝えられています。

この「月待ち」の信仰にあやかり、真照院では、12月13日に祭事が行われます。この日、お米を作る農家の方が、「今年の実りを感謝して」新米をお供えに参拝されます。

除夜の鐘

秋穂の里に年を越す除夜の鐘の音が響きます。

子供達もたくさんやってきます

どんぐり拾い

幼稚園の子供たちも、秋のどんぐり拾いは、大勢でやってきます。

子供たちがやってくると、なぜだか山内が若返り、山内にいらっしゃるたくさんの仏様もにこにこ喜んでらっしゃる気がします。

幼稚園の子供たちも、小学校の子供たちも、折あるごとにきてくれて嬉しい限りです。

手を振って帰っていく子供たちに「ありがとうね」といつも手を合わせています。

皆様に支えられ、皆様に愛され、集っていただいている真照院です。