- 朝日山真照院のご詠歌

- 朝日山 真を照らす 集う民 心地良いかな 先祖の泉

- 真照院ご本尊千手観世音菩薩のご詠歌

- 登り来て 千手のみ手に すがりなば よろずの思い 晴れて嬉しも

- 宗派

- 真言宗御室派

- 本尊

- 千手観世音菩薩

- 御真言

- おん ばざら たらま きりく

- 開基

- 観賢僧正

- 開創年

- 寛平8年(896年)

- 住所

- 〒754-0893 山口県山口市秋穂二島5106

沿革

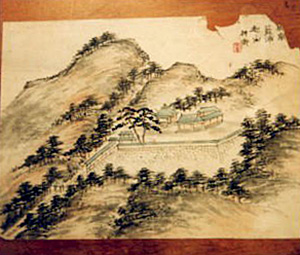

当山は、寛平8年(896年)に近江国石山寺の観賢僧正によって開創されたと伝えられています。当時は朝日山正観寺千光院と号し、七堂伽藍が整った真言密教の伝法灌頂の道場でした。

しかし、天正14年(1586年)の火災により堂宇が焼失し、天正16年(1588年)には真善坊に合併されました。ところが、不思議なことに貞享年間(1684〜1687年)頃、千光院の旧跡に毎夜、霊験あらたかな灯りが見られるようになりました。そこで、真善坊の住職であった快憲が一つの観音堂を建立しました。これが現在の朝日山真照院のある場所です。秋穂88ヶ所霊場の創始者である性海法印は、遍明院の住職ですが、元は当寺の住職でした。

朝日山真照院は、朝日山にあった千光院、禰宜にあった真善坊(寛平8年開創)、そして同じく禰宜にあった遍照寺(開創年不明)が明治2年(1869年)に合併して成立しました。真善坊の「真」、遍照寺の「照」、千光院の「院」をとり、「真照院」と名付けられました。

昭和17年(1942年)には本堂、通夜堂、寺宝などがすべて焼失しましたが、ご本尊の千手観世音菩薩は無事でした。昭和38年(1963年)には山口市で最も古い鉄筋コンクリート造りの本堂が完成し、秋穂88ヶ所巡礼の中心的な寺院として威容を誇っています。

本堂は、秋穂88ヶ所の第58番札所にあたり、山内には他に第54番札所(大師堂)、第64番札所(大師堂)、第69番札所(奥の院)があります。また、山内には西国33観音霊場になぞらえた33体の観音様や、当山の鎮守である妙見様も祀られています。

ご本尊の千手観世音菩薩は、安産、開運、厄除けのご利益があるとされ、参拝者が絶えることがありません。山内からの眺望は素晴らしく、晴れた日には周防灘を隔てて遠く九州や四国まで見渡せます。山内には千古の霊気が漂っていると、多くの参拝者の方々がおっしゃいます。